Offene Streichergruppen ohne Vorkenntnisse

Ansätze für freies Spielen und Lehren

INHALT

1. Die Streichergruppe im SoB-Projekt

2. Der allererste Einstieg

3. Instrumentenspezifisches zum Einstieg

4. Der weitere Weg

5. Initiative abgeben

6. Stücke

7. Klangoptionen

8. Improvisation

Offene Streichergruppen ohne Vorkenntnisse – geht das? Den meisten Lehrkräften und Eltern erscheint bei dieser Vorstellung ein chaotisches Bild vor Augen. Jedes Schuljahr wird aufs Neue erwartet, dass Gruppenunterricht überhaupt funktioniert. In dessen Zuge stellt sich auch die Frage: Wie kann musikalisches Zusammenspiel ohne jegliche Vorkenntnisse der Teilnehmenden entstehen? Oder wie kann mit der Heterogenität umgegangen werden, wenn ein Teil der Schüler*innen bereits Vorkenntnisse hat, der andere Teil aber nicht?

Ich selbst hielt noch bis vor kurzem Gruppenunterricht mit Geigen für fragwürdig bis unmöglich, da mir die Herausforderungen als unüberwindbar erschienen: Zu wenig Zeit, um allen Schüler*innen die technischen Grundlagen zu vermitteln; individuelle Lerntempi und Fertigkeiten, die bei den jeweils innerhalb der Gruppe zu Motivationsverlust führen können; nicht zufriedenstellende Klangergebnisse, die weder den Schüler*innen noch den Zuhörer*innen wirklich Freude bereiten.

In der Bandarbeit der Offenen Jazzhausschule habe ich immer wieder Gruppen und Lehrkräfte kennengelernt, die diese Schwierigkeiten umgehen, indem sie die Unterschiede zwischen den Schüler*innen nicht versuchen zu beseitigen, sondern die Musik öffnen. Ziel ist nicht mehr, allen Teilnehmer*innen die gleichen Inhalte möglichst gleichzeitig zu vermitteln, sondern mit ihnen zu musizieren und allen eine Rolle zu geben, die

- ein kleines Element Neues enthält,

- nicht zu schwer ist, daß er/sie sie nicht nach kurzer Erklärung spielen kann,

- genau seinen/ihren Vorlieben und Können entgegenkommt.

Im Folgenden möchte ich einige Techniken, Herangehensweisen und „Tricks“ aufzeigen, die so ein gemeinsames Musizieren auch mit Streichinstrumenten möglich machen. Da die meisten davon in meiner Arbeit mit der Streichergruppe im integrativen Projekt „Sounds of Buchheim“ (SoB) entstanden sind, möchte ich mich auch darauf beziehen und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben – in einem anderen Kontext und und mit anderen Leiter*innen funktionieren andere Methoden womöglich genauso gut.

Großer Dank gebührt Achim Tang und Franz Krönig, den beiden Leitern des SoB- Projekts, von denen ich unendlich viel gelernt habe und nicht zuletzt immer wieder die Inspiration für tatsächlich offenen Unterricht erhalte; weiterhin Thorsten Neubert, Ralph Beerkircher und Rainer Linke. Besonderer Dank geht auch an Martin Jahnke.

Es gilt, zwei Arten von Gruppen zu unterscheiden: Die auf den ersten Blick homogene Gruppe von Schüler*innen, wie wir sie in Schulworkshops und anderen schulischen Unterrichtsformen finden, und die stark heterogene offene Gruppe, wie sie uns hauptsächlich in soziokulturellen Projekten begegnet. Ich beziehe mich hauptsächlich auf die zweite genannte Art von Gruppen, weil sie am stärksten die hier geschilderten Verhaltens- und Unterrichtsformen einfordert. Tatsächlich aber ist auch die Homogenität von gleichaltrigen Schüler*innengruppen trügerisch, da gerade im Grundschulalter die musikalischen Fähigkeiten und Erfahrungen weit auseinander liegen: Einige Schüler*innen haben eine hohe motorische Sicherheit, die es ihnen erlaubt, das Instrument sofort richtig zu halten und die linke Hand für Töne zu benutzen; andere haben Schwierigkeiten, sich die richtige Schulter zu merken. Also lohnt es sich manchmal, auch in solchen Gruppen nicht allen dieselbe Aufgabe zu geben, sondern bei jedem Stück verschiedene Aufgaben und Stimmen bereitzuhalten oder nach den geschilderten Prinzipien spontan zu erfinden.

1. Die Streichergruppe im SoB-Projekt

„Sounds of Buchheim“ ist ein Stadtteilprojekt der Offenen Jazzhausschule (OJHS), das aus vielen Gruppen und Kleinprojekten besteht. Die größte Gruppe ist das offene Orchester, das einmal pro Woche stattfindet. Jeder ist willkommen, Instrumente werden gestellt, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Dadurch kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammen, teils auch schon mit beachtlicher Beherrschung ihres Instruments, angeleitet von mehreren Dozenten der OJHS.

Die Musik, die dabei entsteht, ist auf sogenannten „Vamps“ aufgebaut, also auf kleinen Einheiten von drei bis vier Akkorden, die sich immer wiederholen. Das hat große Vorteile: Man kann nach Belieben neue Stimmen hinzufügen; man kann über dieselben Vamps Melodien setzen und improvisieren; durch die ständige Wiederholung übt jede*r Spieler*in seine Stimme beim Üben so gut ein, dass er/ sie sie nicht wieder vergisst; durch die rasche Automatisierung kann man ab einem bestimmten Punkt die Aufmerksamkeit weg vom eigenen Instrument hin zur Gruppe verlagern; und nicht zuletzt sind Noten überflüssig. Jede andere Stückform braucht entweder intensives Proben auf Kosten der Konzentration oder Noten, die eine große Hürde zum entspannten, aufmerksamen Ensemblespiel darstellen.

Im SoB-Orchester ist die Streichergruppe meistens mit vier bis sechs Spieler*innen besetzt. Die Instrumente kommen teils von der OJHS, teils aus meinem eigenen Fundus; derzeit sind ein Kontrabass, zwei Celli und vier Geigen im Einsatz. Bei manchen Proben sind nur ein oder zwei Spieler*innen dabei, bei anderen reichen die Instrumente nicht aus für alle Interessent*innen. Zusätzlich gibt es eine Streicher-AG, die sich separat trifft; die meisten Mitspieler*innen sind aber auch beim Orchester dabei, so dass wir auch hier die Orchesterstücke proben und verfeinern, wozu wir in den Tutti-Proben1 keine Zeit haben.

Der Input meinerseits geschieht also zum einen während der Orchesterproben, oft während des Spielens. Dazu muss dieser Input schnell und konzise gegeben werden und kann sich aufgrund der Lautstärke des Orchesters meist nur an eine*n Spieler*in richten. Wenn die Streichergruppe während der Probe an bestimmten Stellen alleine spielt, gebe ich ungern Anweisungen an einzelne Spieler*innen, da das ganze restliche Orchester zuhört, was zu Verunsicherung der Teilnehmer*innen führen kann. Um den Spieler*innen neue Elemente beizubringen, gehe ich also für kurze Einheiten mit der Streichergruppe nach draußen auf den Flur, verteile die Stimmen und lasse den aktuellen Part einige Male durchspielen, damit sich die Teilnehmer*innen gegenseitig hören (im Probenraum des Orchesters ist es meistens zu laut, um mit ungeschulten Ohren die Streichinstrumente differenziert zu hören).

Einige besondere Teile zeige ich mit einfachen Dirigierbewegungen an. Dabei hat es sich bewährt, nicht vor der Gruppe zu stehen und so den Kontakt zum Rest des Orchesters zu blockieren. Stattdessen setze ich mich vor den Streicher*innen auf den Boden. Wir haben meist, vor allem wegen der Celli2, einen Teppich ausgerollt, so dass die Streichergruppe einen eigenen markierten Raum hat.

2. Allererster Einstieg

Der Einstieg erfolgt bei SoB meistens in der Großgruppe. Seltener passiert es, dass die Teilnehmer*innen direkt zur separaten Streichergruppe stoßen. Dieser erste Kontakt mit dem Instrument sollte immer mit möglichst wenig Aufwand geschehen. Also lege ich in beiden Gruppen alle Instrumente voll aufgebaut (Bogen gespannt, Schulterstützen angebracht, gestimmt) in ihre offenen Kästen, so dass Teilnehmer*innen, die sich für die Streichinstrumente interessieren, sofort eines in die Hand gedrückt bekommen können. Gerne können sie auch erst einmal drauflos probieren (meistens gibt es in den Proben des Orchesters am Anfang eine Findungsphase, damit alle ihr Instrument kennenlernen). Die ersten Informationen, die ich dabei gebe, sind nur grobe Haltungstipps, noch keine Töne – dass die Geige hinter dem Steg quietscht, muss ich nicht sagen, genauso wenig, wie die Saiten heißen. Jede unnötige Information demonstriert nur „Herrschaftswissen“ des Dozenten und kann gerade Kinder hemmen, das Instrument frei kennenzulernen.

Bei jedem Stück liegt der erste Schritt darin, allen Spieler*innen jeweils einen Ton pro Akkord zu geben, so dass die Gruppe den Vamp auf jeden Fall als „Begleitinstrument“ mitspielen kann. Die ersten Stimmen für Anfänger*innen sind fast immer nur Leersaiten.

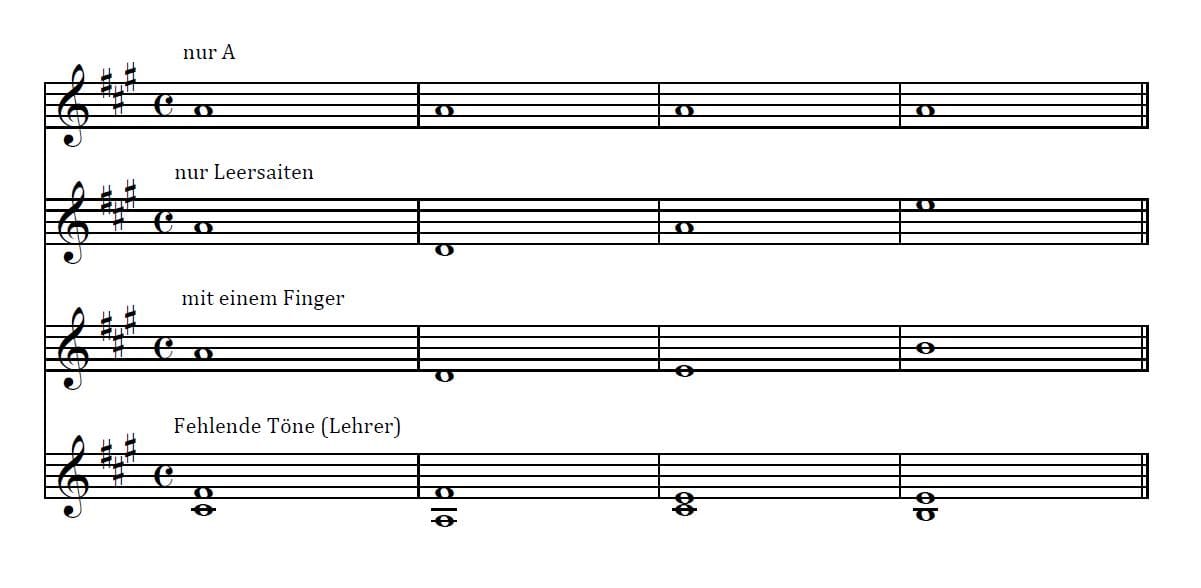

Ein Beispiel: Ein typisches Stück könnte die beliebte Pop-Akkordfolge F#m – D – A – Esus4 als Vamp haben. Jeder Akkord der oben genannten Progression3 enthält den Ton A, also können die Einsteiger*innen zunächst einfach nur die A-Saite im Rhythmus spielen.

Der nächste Schritt ist es, jedem Akkord einen anderen Ton zuzuweisen. Dadurch wird der Vamp auch als Ablauf fühlbar. Hier ist schon der Moment gekommen, wo verschiedene Teilnehmer*innen verschiedene Töne brauchen: Für Totalanfänger*innen bietet sich ein Leersaiten-Pattern4 an wie beispielsweise A – D – A – E. Teilnehmer*innen, die den ersten Finger aufsetzen können oder ihn gerade lernen, sollten ihn auch einsetzen dürfen, also können sie spielen: A – D – E – H.

Wenn wir in diesem Beispiel drei Anfänger*innen haben, von denen nur eine*r den ersten Finger beherrscht, fehlen gar nicht mehr so viele Akkordtöne: In F#m das c# und f#, in D-Dur das f#, in A-Dur das c# und in Esus4 gar keiner. Diese Töne sollte die Lehrkarft spielen, wenn die Streichergruppe für sich allein schon voll klingen soll. Ich empfehle das Mitspielen ausdrücklich, weil es den Teilnehmer*innen sehr hilft, wenn sie sich in einen vollen Gruppensound einbetten können.

Weiter Fortgeschrittene, die den zweiten Finger aufsetzen können, spielen F# – A – E – A oder E – F# – A – H. (Ich finde es hilfreich, wenn bei jedem Akkord der Ton wechselt, dadurch wird der Akkordablauf klarer). Damit sind die Akkorde schon fast komplett (siehe Video und Notenbeispiel).

Anmerkungen:

1 Tutti-Proben: Proben mit allen Mitwirkenden, also dem gesamten Orchester

2 Eine Beschädigung des Fußbodens durch die „Stachel“ der Instrumente wird so vermieden.

3 Akkordfolge

4 Pattern: kurzes Motiv, das wiederholt und ggfs. variiert wird

Notenbeispiel 1: Popvamp in A

Notenbeispiel 1: Popvamp in A

Generell finde ich es hilfreich, wenn die Begleit-Voicings1 nicht höher liegen als die leere A-Saite. Auf den tiefen Saiten ist es leichter, einen warmen Klang zu erzeugen, der sich gut in die Gruppe einbettet.

Noch einfacher wird die Aufgabe, für alle spielbare Töne zu finden, wenn man Erweiterungstöne der Akkorde ergänzt, etwa das E in F#m (als m7) oder das H in A- Dur (als add9). Dazu muss man nicht Jazzharmonielehre studiert haben; es genügt, wenn man diatonisch2 bleibt, die Quarte in Dur-Akkorden vermeidet und die Ohren offenhält. In den meisten Stücken der Popmusik sind die 7, die 9 und die 6 brauchbare Erweiterungen des Dreiklangs, wenn sie für Streicher*innen gut liegen.

Ein guter Rhythmus kann auch die einfachsten Stimmen interessant machen. Ganz am Anfang würde ich ohne weitere Erklärung durchgehende Viertel nehmen. Die musikalische Erfahrung fast aller Kinder reicht so weit, dass sie den Vierertakt sofort akzeptieren und richtig spielen; die Frage „wie oft kommt denn jeder Ton“ ist selten. So bald wie möglich sollte man aber einen charakteristischen Riff-Rhythmus3 erfinden, den alle nach Gehör nachspielen können.

Anmerkungen:

1 Voicing: Stimmverteilung bzw. Satz der Akkordtöne, hier Verteilung auf die versch. Saiteninstrumente.

2 Töne der jeweiligen Grundtonart verwendet

3 Riff: kurzes, typisches rhythmisch-melodisches Motiv mit hohem Wiedererkennungswert

Wenn sich das Orchester in für Streicher*innen ungünstigen Tonarten bewegt, ist manchmal das Umstimmen der Instrumente der beste Weg. Bei Sounds of Buchheim gab es eine Zeitlang einen Blues in Es-Moll, bei dem zwei der jüngsten Streicher*innen nur Töne auf der G- und D-Saite bekamen, die ich auf Ges und Des hinabgestimmt hatte.

In der Praxis muss man diese Einzelstimmen oft sehr schnell erfinden. Mit vorgefertigten Stimmen kommt man meistens nicht weit, vor allem, wenn man in offenen Gruppen nicht weiß, wer teilnehmen wird. Meine gewöhnliche Vorgehensweise ist es, bei den einfachsten Stimmen anzufangen, weil diese mit den Leersaiten vorgeben, welche Töne die erfahreneren Mitspieler*innen danach auffüllen müssen. Es ergibt sich schnell ein gut klingender Satz, der als Basis für alles Weitere dienen kann. Die Teilnehmer*innen müssen sich selten mehr als vier Töne merken und können vollwertig und ohne Zwangspause mitspielen – das ist wichtig, denn ohne Aufgabe dazusitzen ist schnell frustrierend.

Auch bei der reinen Streichergruppe funktioniert dieser schnelle Einstieg, vorausgesetzt, es sind einige erfahrenere Teilnehmer*innen da, an denen sich Einsteiger*innen orientieren können.

3. Instrumentenspezifische Hinweise

Violinunterricht wie wir ihn kennen, steht von Anfang an vor dem Problem, als Grundlage sehr viele technische Gesichtspunkte gleichzeitig vermitteln zu wollen, bevor das eigentliche Spielen richtig losgehen kann. Wie mit dem Zollstock wird die Haltung einem exakten Ideal angepasst, für jedes Detail gibt es Regeln und Merksätze. Natürlich entsprechen viele dieser Regeln bewährten Methoden, um den „richtigen“ und für klassisches Geigenspiel angemessenen Ton zu erzeugen. Ihre Kehrseite ist aber, dass Anfänger*innen zwar sehr genau auf ihre Haltung achten, aber sich selbst nicht zuhören und die Freiheit verlieren, Dinge auszuprobieren, zu denen sie noch keine Regeln kennen. Die Angst vieler Kolleg*innen ist, dass sich bei ihren Schüler*innen schlechte technische Angewohnheiten verfestigen, wenn sie sie nicht früh genug korrigieren.

Umgekehrt haben viele Anfänger*innen noch kein ausreichendes Körpergefühl, um die feinen Haltungsunterschiede zwischen „falsch“ und „richtig“ überhaupt zu bemerken. Dieses Gefühl bildet sich erst während der Beschäftigung mit dem Instrument heraus, etwa parallel zum Gehör, das auch während der ersten Schritte auf dem Instrument gerade bei Kindern noch kaum wahrnimmt, dass sich der eigene Klang vom Ideal unterscheidet. Mehr zu fordern, als die Teilnehmer*innen überhaupt leisten können, ist jedoch immer kontraproduktiv, besonders aber in der offenen Arbeit, in der das langfristige Interesse der Teilnehmer*innen direkt vom Erfolgserlebnis abhängt.

Grundsätzliche Ansagen zur Haltung beschränke ich daher auf eine Kernansage: „Geige ganz auf die Schulter“. Alles andere (möglichst gerader Rücken, entspannte Schultern, nicht angelegte Ellenbogen) ist längst nicht so hinderlich, wie die Geige nicht waagerecht auf der Schulter aufliegen zu lassen. Der verbreitetste Anfänger*innenfehler ist, dass das Kinn zur Geige geht, die Geige aber nur unsicher auf der Brust aufliegt und die linke Hand sie halten muss – mit dem Ergebnis, dass der Winkel zum Bogen ungünstig ist, die Geige immer tiefer sinkt und die linke Hand nicht zum Greifen von Tönen benutzt werden kann. Wenn man den Teilnehmer*innen diesen Kernpunkt vermittelt hat, kann man so gut wie alles andere später nachkorrigieren: erst einmal bekommen sie Töne aus dem Instrument heraus.

Schulterstützen sind sinnvoll. Wenn die Geige abrutscht, ist das sehr frustrierend. Man bedenke, dass in offenen Gruppen die Probe oft sehr viel länger dauert, als Anfänger*innen für gewöhnlich spielen würden. Das heißt, dass ein gewisses Zusammensacken der Haltung völlig natürlich ist. Daraufhin wird die Geige rutschen, wenn sie nicht von einer Schulterstütze gehalten wird.

Die rechte Hand ist sehr anfällig dafür, zu viel Muskelspannung zu haben – meistens wird von Kindern der Bogen erst einmal in die Faust genommen, oder der Zeigefinger umwickelt krampfhaft die Stange. Als Folge wird der Ton kratzig und brutal, der Arm verspannt sich schnell und findet keine flexible Streichbewegung. Um dem vorzubeugen, hat sich eine kleine Vorübung bewährt: Der Entenschnabel. Die Teilnehmer*innen machen mit den Fingern der rechten Hand einen quakenden Schnabel in der Luft, so dass die Finger gestreckt nebeneinander liegen. Dann wird der Bogen in die Schnabelspitze genommen („die Ente pickt den Bogen auf“). Die resultierende Haltung ist eine Vorstufe, noch keine perfekte Bogenhaltung, aber der Bogen wird rechtwinklig zum Arm gehalten, und der / die Schüler*in gewöhnt sich daran, alle Fingerspitzen an der Bogenstange zu fühlen. Mit dem kleinen Hinweis „Entenschnabel“ kann man die Haltung jederzeit wieder wachrufen, wenn sie verloren geht.

Beim Einsatz der linken Hand achte ich darauf, dass die Teilnehmer*innen immer ein gefühltes Fundament im Wirbelkasten haben, die Hand also ganz am Ende des Halses anliegt. Dass die Hand gerade steht und den Geigenhals nicht mit dem Handballen stützt, versuche ich im Auge zu behalten, aber mit niedriger Priorität. In diversen Fiddle-Traditionen1 liegt die Hand flach am Hals, so wie es die meisten Anfänger*innen intuitiv machen, und die Töne werden trotzdem sauber; wenn es einem / einer Teilnehmer*in nicht gelingt, die Hand gerade zu halten, ist das für mich also auch nicht nötig.

Markierungen auf dem Griffbrett sind sehr nützlich. Die meisten Teilnehmer*innen sind mit dem Bogen und der Haltung der Geige so beschäftigt, dass die Präzision auch bei einem einzigen Finger schnell leidet, vor allem, wenn die linke Hand sich leicht verschiebt, was die Regel ist.

Ein oft beklagter Nachteil von Markierungen ist, dass die Spieler*innen damit nicht mehr auf ihre Töne hören und auf lange Sicht kein Intonationsgefühl entwickeln. Beides erscheint mir in Gruppen, wie der hier beschriebenen, ein geringes Risiko darzustellen. Zum einen hören die Teilnehmer*innen sich selbst fast immer als Teil einer Gruppe. Der Versuch, den eigenen Ton anzupassen, wenn der Akkord unsauber wird, würde einen großen Abstraktionsschritt erfordern; darauf achten zu müssen, würde die Teilnehmer*innen eher blockieren als ihnen zu helfen. Zum anderen kann man, wenn einzelne Teilnehmer*innen langfristig dabeibleiben, hin und wieder eine Markierung entfernen oder in einer Einzeleinheit das Gehör trainieren und ein Gefühl für den eigenen Klang aufbauen.

Auf den meisten Instrumenten (Geigen wie Celli) markiere ich den ersten Finger, auf einigen Geigen den dritten. Der zweite Finger funktioniert meistens gut genug ohne Hilfe, erst der dritte mit seinem unregelmäßigen Abstand zum zweiten verunsichert die Hand wieder. Außerdem kann man sehr schnell zwischen einem hohem und tiefen zweiten Finger wechseln, wenn der dritte Finger eine stabile Markierung hat.

Kreppband hat gegenüber den beliebten Klebepunkten den großen Vorteil, als dass es das Griffbrett weniger angreift und schneller wieder zu entfernen ist. Schwarzes Gaffer Tape ist für eventuelle Zuschauer*innen so gut wie unsichtbar und eignet sich deswegen für Teilnehmer*innen, die die Hilfestellung nicht offen zeigen wollen (oft bei Jugendlichen sinnvoll!).

Anmerkung: 1 Gemeint sind Violinen-Spielweisen aus Folkoremusiken wie z. B.

4. Der weitere Weg

Wie geht es nach diesem ersten Einstieg weiter? Je nachdem, wie die Teilnehmenden sich entwickeln.

Nicht selten findet man in offenen Gruppen einzelne Teilnehmer*innen, die entweder Vorkenntnisse haben oder recht schnell lernen. Diese bilden schnell ein Fundament der Gruppe, welche die Parts mit den höchsten Anforderungen bekommt. Wichtig ist, diese Mitspieler*innen nicht auszubremsen, wenn man mit den Anfänger*innen einfachere Dinge übt. Meistens bringe ich meinen Fortgeschrittenen ganz am Anfang der Stunde eine schwere Melodie bei, die sie dann üben und memorieren können, während ich mit den anderen die Begleitstimmen bespreche. Auch streue ich immer wieder kleine Hinweise ein, auf die sie achten können, oder geben ihnen kleine Tricks und Verzierungen an die Hand.

Diese Heterogenität darf in der Gruppe nicht als Bevorzugung der Fortgeschrittenen empfunden werden. Mit Begriffen wie „besser spielen“ oder „weiter sein“ heißt es vorsichtig umzugehen. Die Haltung der Lehrkraft sollte vermitteln, dass man sich im Ensemble darüber freut, die Möglichkeiten für das gemeinsame Spiel zu vergrößern. Die Einsteiger*innen dürfen ruhig merken, dass auch die Fortgeschrittenen Aufgaben bekommen, an denen sie erst einmal zu üben haben. Auch die Aufgabe für einen Fortgeschrittenen, einem / einer Anfänger*in etwas zu zeigen, kann motivierend sein und das Gruppengefüge stärken. Wenn zwei Teilnehmende sich zu langweilen drohen – eine*r, weil er / sie es schon kann, eine*r, weil er / sie es noch nicht kann –, kann dieser Ansatz eine hilfreiche Lösung sein.

Immer wieder hat man auch in der Gruppe die Gelegenheit, einzelne fortgeschrittene Teilnehmer*innen für kurze Einheiten aus der Gruppe zu lösen. Das ist technisch gesehen besonders wertvoll, um Details zu zeigen, für die man in der Gruppe keine Zeit hat, etwa eine lockerere Bogenführung oder den genauen Fingeraufsatz links. In solchen Momenten stelle ich den Schüler*innen gern auch etwas Material für Improvisationen zur Verfügung, damit sie in der Großgruppe sozusagen „unter dem Radar“, wo man kaum auf eine einzelne Geige hört, damit experimentieren können – eine gute Vorstufe für ein „offizielles“ Solo.

Auch hier kommt es darauf an, sich spontan für ein Detail zu entscheiden das man beibringen möchte, und dieses so konzis wie möglich auszudrücken. Gleichzeitig sollte man schon einen Part im Hinterkopf haben, in dem der / die Teilnehmer*in diese neue Technik ausprobieren kann.

Die Reihenfolge, in der ich die Grundelemente des Geigenspiels vermittle, ist recht traditionell, geht aber oft von Gelegenheiten aus, die die Orchesterstücke bieten: Allmähliche Erweiterung der Tonmöglichkeiten, ausgehend von der ersten Griffart1; Bogentechnik erst einmal beschränkt auf Bindungen und doppelte Aufstriche (bei ein-, oder zwei rockigen Stücken haben wir auch schon springende Bögen benutzt). Vibrato wird oft eingefordert, die meisten Teilnehmer*innen sehen aber schon beim ersten Ausprobieren ein, dass es unangemessen schwierig ist. Im Grunde könnte man meiner Ansicht nach auch das Lagenspiel und noch schwierigere Techniken auf diese Art lehren, wenn man in den Gruppenstücken einen Anlass dafür findet und sich der / die Teilnehmer*in wirklich dafür motiviert.

In der separaten Streichergruppe sollte man versuchen, möglichst schnell eine klare Vorstellung vom Song zu vermitteln. Aus diesem Grund spiele ich öfter mit der Gitarre mit, um mehr Sound zum Einbetten zu geben; wenn die Songstruktur steht, wechsele ich gern zum Kontrabass, um dadurch einen starken rhythmischen Puls geben zu können. Des Weiteren hat sich auch eine Gitarre mit Loop-Pedal2 bewährt, um den Vamp, um den es gerade geht, weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig die Hände für die Streichinstrumente frei zu haben.

Da die Songs immer nach Gehör gelernt werden, bilden die meisten Teilnehmer*innen ein gutes Gedächtnis für die Töne aus. Noten verwende ich nur bei Älteren, die sie von sich aus lernen wollen. In anderen Fällen habe ich Videos gemacht, die kleine Einzelheiten festhalten; entweder man filmt direkt in der Probe die Teilnehmer*innen, oder man macht die Videos selbst zuhause. Eine nicht öffentlich gelistete Youtube- Playlist funktioniert ziemlich gut als Plattform für die, die zwischendurch üben wollen.

Anmerkungen:

1 Der tiefe erste und der hohe dritte Finger sind immer wieder für Akkorde im Orchester nötig und können dann am Einzelfall geübt werden, bevor man die gesamte dritte oder vierte Griffart als System beibringt.

2 Fußpedal, das es ermöglicht, Motive spontan aufzunehmen und zu „loopen“, also beliebig oft zu wiederholen.

Beispiele: Ein Probenmitschnitt und zwei „Merkvideos“, einmal mit mir erklärend, einmal mit dem Teilnehmer, der die Melodie für sich selbst als Gedächtnisstütze spielt.

5. Initiative abgeben

Für viele Teilnehmer*innen ist „Unterricht“ konnotiert mit einer autoritären Lehrkraft, zu erfüllenden Aufgaben und ständigem bewertet werden. Die offene Gruppe muss diese Erwartungshaltung immer wieder durchbrechen und jederzeit ein Setting darstellen, in dem sich alle Teilnehmenden wohlfühlen, in der keiner die Angst zu verspüren braucht, irgend einem Maßstab nicht zu genügen; nur dann kann sich eine echte Freude an der Musik entwickeln.

Die Lehrkraft muss also die Lehrer*innen-Rolle jederzeit ablegen, und sich auf die Rolle eines Mitspielers oder einer Mitspielerin einlassen können. Natürlich gilt es immer noch, die Proben zu leiten; aber damit ist nicht automatisch eine Kontrolle der Teilnehmenden im Sinne eines Leistungsprinzips verbunden.

Die beste Methode dafür besteht darin, die Initiative an die Teilnehmer*innen zu übergeben. Dafür sollte sich jede Leiter*in ein paar bewusste Schritte überlegen und diese ganz dezidiert ausführen. Die einfachste Methode ist, am Anfang der Probe eben nicht zu sagen, „Heute machen wir...“, sondern erst zu fragen: „Was machen wir heute?“ Ist ein Abschnitt erreicht, kann auch während der Probe dieselbe Frage gestellt werden: „Hat einer von euch einen Vorschlag? Gibt es ein Lied, das ihr gerne machen wollt?“ Die Lehrkraft kann in Zwischenschritten immer wieder Kontrolle über die Musik abgeben: „Was machen wir jetzt damit?“, „Will einer von euch etwas dazu singen?“, „In welcher Reihenfolge sollen wir die Teile spielen?“ etc.

Ein weiteres Werkzeug, um kreative Kontrolle abzugeben, ist die Improvisation: Wenn alle improvisieren, spielt jeder genau das, was er kann und möchte, man begegnet sich auf Augenhöhe – solange die Grundregeln funktionieren, jeder den anderen zuhört und tatsächlich Musik macht.1

Damit die Arbeit wirklich offen ist, müssen wir auch auf Teilnehmer*innen zugehen können, die aus irgendeinem Grund nicht verbal kommunizieren. Fast immer funktioniert die Methode „Show, don't tell“: Was man zeigt, wird auch nachgemacht. (Bei Kindern: Spiegelverkehrt vormachen!) Wir sind daran gewöhnt, Dinge erklären zu können, aber oft ist das gar nicht nötig.

In manchen Situationen braucht man eine gewisse Toleranz für Lärm. Ausprobierphasen, in denen die Teilnehmer*innen ihr Instrument frei erkunden können, sind aber wichtig. Manchmal wird es beim Lernen von neuen Parts auch zwei oder drei unterschiedlich übende Spieler*innen nebeneinander geben. Und in Improvisationen, in denen alles erlaubt ist, muss eben auch das unkontrolliert laute Spielen erlaubt sein. All diese Phasen können trotzdem zielführend sein! Und wenn der Gewinn nur darin liegt, dass die Teilnehmenden erfahren, dass eine gewisse Ordnung schönere Resultate bringt.

Anmerkung: 1 Impulse dazu in Abschnitt 8.

6. Stücke

Ich nutze kaum wirklich festgelegte, fertige Stücke, die jedes Mal am Ende gleich klingen. Sinnvoller finde ich in der freien Arbeit Songelemente, die eine einfache Basis bilden, auf der jede Gruppe ihre eigenen Songs ausbilden kann, oder spontane Arrangements von Stücken, die Teilnehmer*innen selber mit einbringen.

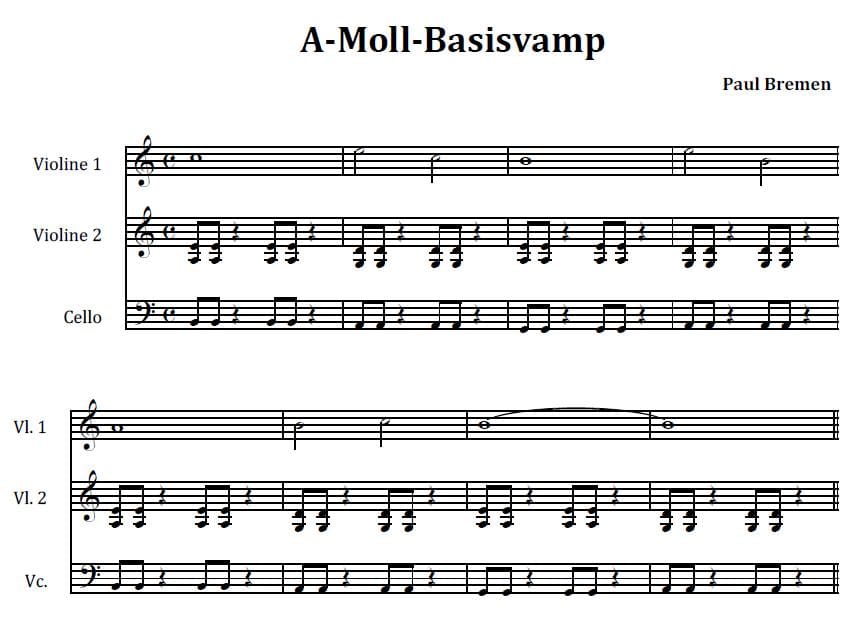

Auf jeden Fall braucht man einige solche Module für den Einstieg mit komplett neuen Gruppen, bei denen noch kein*e Teilnehmer*in Vorkenntnisse hat. Die folgenden Videos zeigen die Basispatterns eines Vamps, der sich gut bewährt hat.

Notenbeispiel 2: A-Moll-Stück

Notenbeispiel 2: A-Moll-Stück

Zu diesem Stück setze ich gerne einen B-Teil, der sowohl sehr einfache als auch chromatische Stimmen bietet.

Notenbeispiel 3: A-Moll-Stück B-Teil

Notenbeispiel 3: A-Moll-Stück B-Teil

Von demselben B-Teil hatte ich auch schon andere Versionen, bei denen nur die Cellostimme (von mir gespielt) chromatische Töne hatte und keine der Teilnehmer*innenstimmen mehr als einen Finger brauchte.

Manche Gruppen, vor allem Schüler*innen, denen Musik nur in Liedform vertraut ist, verlangen an dieser Stelle danach, das Stück zu einem konkreten Lied mit Melodie und Text zu machen. Meistens kommen zumindest gute Ansatzpunkte heraus, wenn man diesen Teilnehmer*innen einfach den Auftrag gibt, etwas zu schreiben. Für den Fall, dass das nicht funktioniert, habe ich eine einfache Melodie mit Text in der Hinterhand. Auch wenn ein solches Song-Element vorkommt, versuche ich jedoch immer, den offenen Vamp-Charakter zu behalten – wenn die Melodie fertig gesungen ist, ist nicht automatisch Schluss, sondern der Vamp läuft weiter.

Wenn die Initiative aus der Gruppe kommt, sollte man diese nach Möglichkeit aufnehmen. Das gilt zuerst für die selbst geschriebenen Stücke, die man aus Einfällen der Teilnehmer*innen entwickeln kann. Wenn ein Stückwunsch aufkommt, versuche ich diesen ebenfalls aufzunehmen – selbst, wenn die Realisierung auf den Streichinstrumenten schwer ist oder das Stück mir überhaupt nicht liegt. 95 Prozent aller modernen Songs lassen sich, ggfs. mit Transposition1, gut mit den skizzierten Werkzeugen spielbar machen. Natürlich haben die meisten Teilnehmer*innen kein echtes Verständnis dafür, was auf Streichinstrumenten einfach zu realisieren ist, aber ein schlichtes „das ist zu schwer für euch“ ist keine befriedigende Antwort. Das letzte Wort darüber, was man spielt, sollte die Gruppe behalten.

Wenn keiner der Teilnehmer*innen etwas vorschlägt, muss die Lehrkraft je nach Lage der Gruppe einige Stücke parat haben. Bewährt haben sich einfache Fiddletunes2 der irisch-schottischen oder amerikanischen Tradition. Dadurch, dass dieses Repertoire sich auf der Geige entwickelt hat, liegt es oft gut, und es gibt sehr viele Möglichkeiten der einfachen Begleitung (diese Stücke klingen besser, wenn die Begleitung keine Akkordterz spielt, sind also sehr leersaitenfreundlich). Hier ist „Soldiers Joy“, so wie wir es 2015 mit der Streichergruppe in Buchheim gespielt haben.

Anmerkungen:

1 Hier: Versetzen in eine günstiger zu spielende Tonart.

2 aus der jeweiligen Volksmusik stammende Melodien für Violine („Fiddle“)

Notenbeispiel 4: Soldier's Joy

Notenbeispiel 4: Soldier's Joy

Ein weiteres Beispiel: „Mo Better Blues“ von Wynton Marsalis. Die Melodie dieses Jazzstandards ist pentatonisch. Ich habe es nach D-Dur transponiert, woraufhin man die Melodie auf der A- und E-Saite ohne zweiten Finger, auf der G- und D-Saite ohne dritten Finger spielen kann. (Das funktioniert für die meisten pentatonischen Blues- und Jazzstücke!) Die Begleitstimmen entstammen einer Situation in der die Streichergruppe aus einem Totalanfänger (nur Leersaiten) am Bass und einer Geige, zwei Geigen mit Vorkenntnissen, einer Geige mit lediglich der ersten Griffart und einem Cello mit nur dem ersten Finger bestand. Eine Momentaufnahme, kein fixes Arrangement!

Notenbeispiel 5: Mo Better Blues

Notenbeispiel 5: Mo Better Blues

7. Klangoptionen

Interessanterweise ist es sogar einfacher, mit einer Gruppe einen zumindest anständigen Klang zu erzeugen, als mit einer einzelnen Geige. Fünf Anfänger*innen, die eine Leersaite streichen, klingen runder und weniger kratzig als eine*r. Dieser Effekt hält auch an, wenn man Akkordtöne verteilt.

Trotzdem kann man für herausfordernde Akkorde und besondere Stellen mit ein paar einfachen Registern schöne Effekte erzielen, sowohl klanglich als auch für die Einfachheit der Ausführung:

- Pizzicato ist sehr viel einfacher als Streichen. Die Bewegung ist intuitiver und rhythmisch konkreter. Dazu kommt, dass man die Geige beim Zupfen in der Gitarrenhaltung halten und so die Schulter ausruhen kann. Ein praktischer Effekt in der Gruppe ist auch, dass ein gezupfter Akkord weniger leicht unsauber klingt als ein gestrichener, auch wenn gegriffene Töne dabei sind. Die linke Hand in der Gitarrenhaltung einzuführen hat sich insofern bewährt, als dass die Finger dabei automatisch rund aufgesetzt werden und die Hand nicht im Gelenk abgeknickt wird.

- Ein großartiges Mittel ist das Tremolo1. Die meisten Kinder spielen automatisch „so schnell wie möglich“, wenn sie zum ersten Mal das Instrument in die Hand bekommen; mit einer kleinen Ansage („so schnell wie möglich, ganz oben am Bogen“) kann man daraus ein Register für die ganze Gruppe erzeugen. Tremolo lässt sich wundervoll von Piano zu Fortissimo steigern, es eliminiert viele Probleme mit dem Bogen, und es klingt sehr eindrucksvoll.

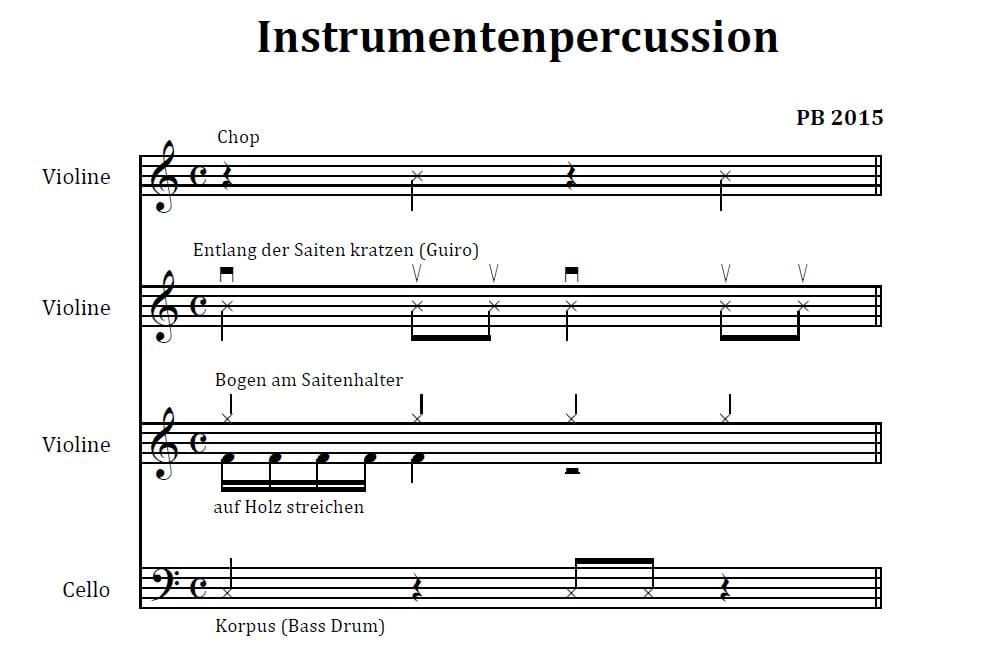

- Für Instrumentenperkussion bietet die Geige eine Fülle von Möglichkeiten. Das Klopfen auf dem Korpus ist der einfachste Sound (wobei ein Cello mindestens drei verschiedene gute Klänge hat). Klopfen mit dem Bogen auf den Saitenhalter, Zupfen hinter dem Steg, Wischen auf dem Lack, Streichen an der Zarge sind weitere Möglichkeiten. Seit einigen Jahren hält auch der sogenannte Chop Einzug in Europa, eine Bluegrass- und Jazztechnik, um den Backbeat einer Snare zu imitieren: Der Bogen wird leicht in Richtung Schnecke gedreht und dann von oben auf die Saiten aufgesetzt, so dass er ein wenig rutscht und sich dann „festbeißt“. In meinen Gruppen können alle Teilnehmer*innen zumindest einen Basis-Chop auf die 2 und 4, was das Rhythmusgefühl enorm stärkt und oft hilft, das Handgelenk mehr ins Spiel zu bringen und die Finger der rechten Hand zu entlasten.

Mit diesen Sounds kann man die Streichergruppe zum Schlagzeug machen, was immer großen Spaß macht und mit einfachen Mitteln schnell zu Ergebnissen führt. Im Folgenden ein Beispiel:

Anmerkung: 1 Tremolo

Notenbeispiel 6: Instrumentenpercussion

Notenbeispiel 6: Instrumentenpercussion

Eine gute Übung zum Finden eines gemeinsamen Gruppenklangs ist es, in einer separaten Streicherprobe die gesamte Gruppe auf eine*n Teilnehmer*in achten zu lassen, der / die die Führung übernimmt. Für die Dauer der Übung sollen alle ihre Bogengeschwindigkeit, Kontaktstelle und Lautstärke an diese*n Vorspieler*in anpassen, während ein bekanntes Pattern gespielt wird. Jeder kann die führende Rolle übernehmen – ich rate ausdrücklich dazu, die Runde jedes Mal komplett durchzugehen und auch kleine Kinder nicht zu übergehen! Das erste Ergebnis ist, dass das Pattern noch stärker automatisiert wird, da die Aufmerksamkeit zumindest teilweise außerhalb des eigenen Instruments liegt. Das zweite Ergebnis ist fast immer eine handgreifliche Verbesserung des Gruppensounds, die mit einer kleinen Ansage („achtet alle auf.... X!“) in fast allen Situationen sofort wieder aufrufbar ist. Nebenbei hat die Übung den Effekt, dass jede*r in die Lage versetzt wird, die Gruppe einmal zu führen und die Gruppe erfährt, wie es ist, jeder Person einmal zu folgen.

Eine freiere, sehr spielerische Variante, die mit Kindern immer sehr gut funktioniert, ist das Entenspiel. Hierbei spielen alle wild drauflos und sind angewiesen, genau das zu tun, worauf sie Lust haben. Der oder die Leiter*in (oder später auch ein*e Teilnehmer*in) geht hinter den Stühlen herum und setzt ab und eine kleine Gummiente (nicht zoologisch festgelegt) auf den Kopf eines / einer Spieler*in. Diese*r spielt weiter, aber bleibt nun in demselben Modus (Tremolo, lange Töne, Kratzen, Zupfen...). So schnell wie möglich sollen alle anderen auf sein / ihr Spiel mit einsteigen. Die Ente wandert erst weiter, wenn alle denselben Sound erreicht haben. Zum einen werden die Teilnehmenden ermuntert, Klänge auszuprobieren (die Ente setzt sich mit Vorliebe zu ausgefallenen und interessanten Spielweisen), zum anderen wächst die Reaktionsgeschwindigkeit darauf, was in der Gruppe geschieht, und die Teilnehmenden merken, dass jede Textur besser klingt, wenn alle gleich spielen.

8. Improvisation in der Streichergruppe

Improvisation ist eine Grundfertigkeit des Instrumentalspiels. Quer durch die Musikgeschichte finden wir, dass Musiker*innen nie nur Interpret*innen waren, sondern immer auch improvisieren konnten. Gerade in der freien Arbeit, in der viele Menschen zu uns kommen, weil sie sich selbst ausdrücken wollen, geht es nicht ohne – wenn man nicht daran denkt, regelmäßige Improvisationsrunden zu machen, nehmen sich die Teilnehmer*innen die Freiheit selbst und spielen irgendwann frei drauflos.

Mit meinen Streichergruppen beginne ich oft mit Gruppenimprovisationen wie dem oben erklärten Entenspiel. Das übliche Arsenal der Klangimprovisation (Lautimitationen wie Insekten und Geister, Kontraste, Handzeichen, „Unterhaltungen“) funktioniert auch hier hervorragend. Dies ist ein sehr gutes Umfeld, um die Teilnehmenden das enorme Spektrum an Klängen der Geige entdecken zu lassen. Oft können die Ergebnisse solcher Improvisationsimpulse danach für Stücke genutzt werden.

Auf der Geige ist die solistische Melodie-Improvisation am Anfang oft etwas gehemmt. Das Tonmaterial ist noch sehr begrenzt, der Klang bricht immer wieder weg – die meisten Anfänger*innen treten deshalb nur ungern aus der Gruppe heraus. Ein paar kleine Tipps helfen da meist enorm. Sie gehen fast alle in dieselbe Richtung: Begrenzen der Möglichkeiten. Einige Beispiele:

- Pausen machen! Die ersten Improvisationen sind meistens Bandwürmer, die nie ein Ende oder auch nur eine Phrase finden, da die Geige nicht vom Atemfluss kontrolliert wird. Wenn man die Schüler*innen dazu bringt, immer wieder Pausen einzulegen wie ein*e Bläser*in, wird ihre musikalische Vorstellung meist viel stringenter. Übungen hierzu sind zum Beispiel taktweises Wechseln des Solisten / der Solistin, Frage- Antwort-Spiele oder Begrenzungen der Tonanzahl („nur vier Töne, dann muss eine Pause kommen“).

- Beschränken auf wenige Töne, die mit Sicherheit passend klingen! So wird die Angst davor verringert, einen Ton nicht zu erwischen, und der Zugriff auf die wenigen benutzten Töne dafür um so sicherer. Als Vorübung bietet sich an: Nur auf einer Saite! Das heißt oft, nur mit zwei oder drei Tönen ein kleines Solo zu bestreiten.

- „Schlagzeugsolo“! Dabei sind keine Töne, sondern nur Geräusche erlaubt. Schnell werden die Teilnehmenden merken, dass die rhythmische Vielfalt absolut ausreicht, um interessant zu klingen, ja, dass ein einziger selbstbewusster Ton oft wirkungsvoller ist als eine unsichere, mäandernde Melodie.

Alle diese Tipps kann man als „Spielregeln“ einführen, damit sie nicht als Verbote wahrgenommen werden. Immer gilt: Loben, loben, loben und auch die Teilnehmer*innen ermuntern, andere für ihr Spiel zu loben. Sehr einfach funktioniert es, ein schönes improvisiertes Motiv eines / einer Teilnehmenden herauszugreifen und auszubauen; daraus kann ein neues Stück entstehen, man kann das Motiv aber auch einfach ein bisschen hin- und herwerfen lassen. Der Effekt auf die Teilnehmenden ist fast immer: So einfach kann Musik sein!

Paul Bremen, Köln, 2015

veröffentlicht von: Offene Jazz Haus Schule, Rainer Linke

©2019: Offene Jazz Haus Schule, Paul Bremen

Lektorat: radiX editorial köln

gefördert von: