Lauschexpeditionen

erweitertes Projektjournal (2012)

Workshop: Elektronische Musik / Ralf Schreiber

Ort: GGS Manderscheider Platz, Köln

Teilnehmer: 12 Kinder (6 Jungen, 6 Mädchen)

Vorbemerkung

Der Workshop basiert auf einer gemeinsamen Löt- und Bastelarbeit, bei der elektronische Klangerzeuger (Synthesizer) entstehen, auf denen anschließend musiziert wird. Dabei geht es um die Vermittlung der Faszination, die von analoger Elektronik ausgehen kann: Der Faszination, ein eigenes elektronisches Instrument selber anzufertigen, mit dem rudimentäre Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit elektronischem Klang (z. B. das Arbeiten mit Gegensätzen von laut und leise, Klang und Stille, Einzel- und Vielklang) auf spielerische und experimentelle Weise individuell als auch kollektiv erfahrbar werden.

Zu Beginn des Workshops werden zuerst die elementaren Grundlagen der Akustik und Elektronik in kleinen Experimenten veranschaulicht und vermittelt. Danach kann jeder Schüler seinen eigenen einfachen Synthesizer bauen. Dieser wird als modulares System auf einem Holzbrett aufgebaut, und er lässt sich über verschiedene Sensoren spielen. Dabei kann z. B. die Tonhöhe über die Lichtintensität oder über Berührung verändert werden. Im weiteren Verlauf des Workshops stehen dann die Vermittlung der verschiedenen Spieltechniken, die Klangforschung, das gemeinsame Musizieren und die Planung und Vorbereitung des Abschlusskonzertes im Mittelpunkt.

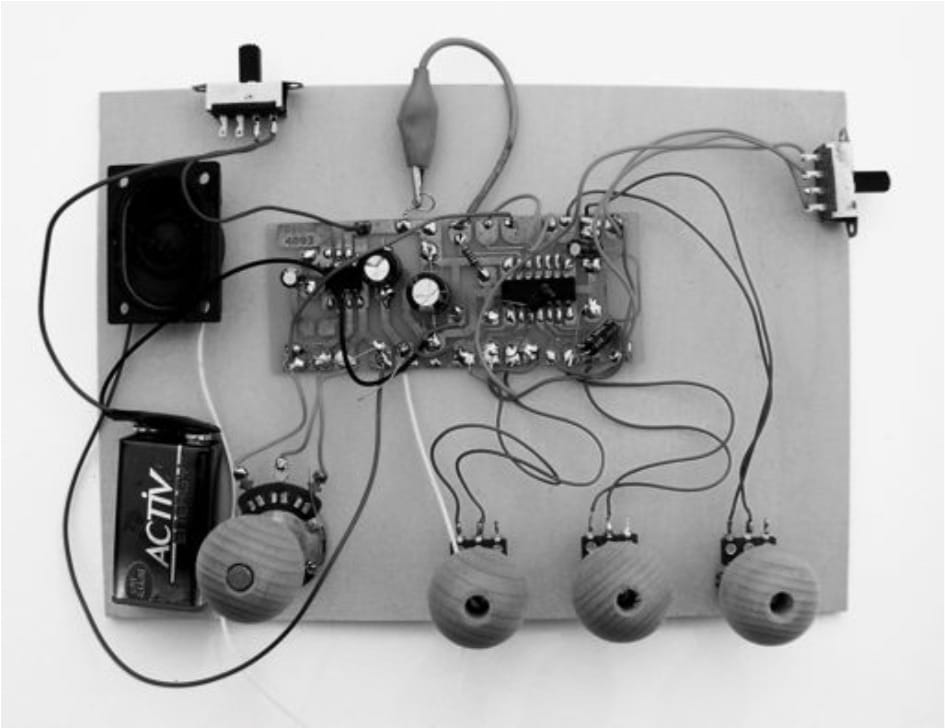

Der Bau des Synthesizers

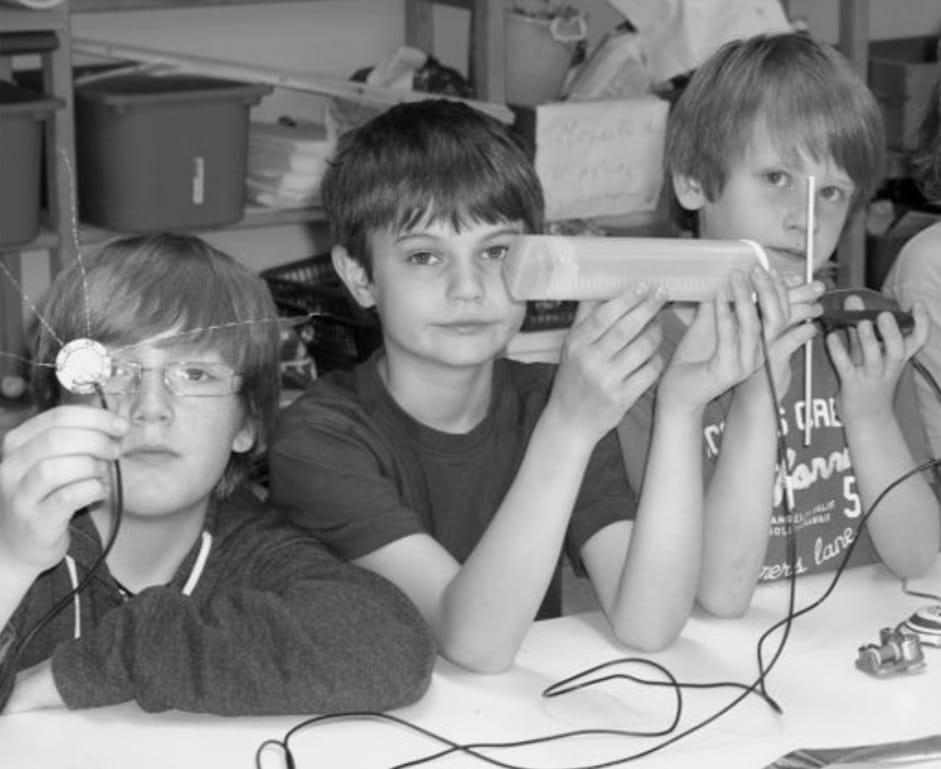

Angefangen haben wir mit Schallwandlern, also Mikrofon und Lautsprecher. Die Kinder experimentieren mit Kontaktlautsprechern (Piezos), die bei Berührung und Druck tönen. Die Klänge können mit einem Multimeter (Strommessgerät) als schwache Wechselspannung gemessen und mit einem Verstärker über einen Lautsprecher gehört werden. Die Lautsprechermembran wird dabei im Rhythmus der Wechselspannung ausgelenkt, und Schallwellen entstehen. Eine 9 Volt Blockbatterie, die an einen Lautsprecher angeschlossen wird, führt nur zu einer kurzen, einmaligen Auslenkung der Membran. Es ist nur ein „Plopp“ zu hören, und damit wird deutlich: Gleichspannung ist für die elektronische Klangerzeugung ungeeignet. Ein anderes Experiment: Ein kleiner Motor oder ein Dynamo erzeugt bei Drehung der Achse einen Strom. Der Motor ist ein Generator, und der erzeugte Wechselstrom ist als „Summen“ über den Lautsprecher zu vernehmen. Elektronische Musik basiert also auf schwachen Wechselströmen, und ein Musikinstrument, das solche Ströme erzeugt, nennt man Synthesizer. Den Schülern wird ein einfacher Synthesizer gezeigt, den sie im weiteren Verlauf des Workshops selber bauen können. Das Instrument ist mit wenigen elektronischen Bauteilen aufgebaut und auf ein kleines Holzbrett aufgeklebt. Es verfügt über zwei Stimmen, die mittels Reglern und Knöpfen in der Tonhöhe variiert werden und einzeln oder im Mehrklang tönen können. Zusätzlich gibt es einen Steuereingang, mit dem es extern angeschaltet („getriggert“) werden kann, und einen Verstärker mit einem kleinen Lautsprecher. Mit dem Gerät können viele verschiedene elektronische Klänge erzeugt werden. Es kann pfeifen, summen, brummen, knarzen, heulen und noch vieles mehr.Nach einer kurzen Einführung in die Löttechnik beginnen wir mit dem Bau der Synthesizer. Eingeteilt in Zweiergruppen, starten die Kinder mit einfachen Lötübungen und bauen danach mithilfe eines Bauplanes zuerst den Verstärkerteil des Synthesizers zusammen. Dabei wechseln sie sich beim Löten und Fixieren der Bauteile ab. Insgesamt müssen für den Verstärker sieben Bauteile auf einer vorbereiteten (geätzten) Platine akkurat verlötet werden. Die Teamarbeit in den Gruppen funktioniert, alle Kinder sind konzentriert, und so bestehen auch alle Verstärkerschaltungen den abschließenden Funktionstest. Die Kinder finden heraus, dass bei Berührung des Verstärkereingangs ein Pfeifen zu vernehmen ist und dass „wildes Drücken“ auf den Bauteilen weitere unterschiedliche Pfeif- und Quietschgeräusche erzeugt. Ben entdeckt, dass es mit feuchten Fingern noch besser klappt, und Toni begreift, dass ein auf den Minuspol gelegtes Eingangskabel den Verstärker stumm schaltet. Wir sind den Phänomenen auf den Grund gegangen und haben mit dem Multimeter an Majas Fingerspitzen kleine Spannungswerte gemessen. Diese Ministröme werden vom Verstärker potenziert und sind dann als Störgeräusche zu vernehmen. Durch Experimentierfreude wurde somit entdeckt, dass bereits mit einer simplen Verstärkerschaltung elektronische Klänge erzeugt werden können. Wir machen weitere Experimente und verbinden Piezo-Mikrofone, die mit kleinen Klemmen versehen sind, mit den Verstärkereingängen. Die Kinder klemmen Vogelfedern, Kämme, Drähte und verschiedenen Papiere an die Piezos und vergleichen die verschiedenen Klänge. Sie lernen dabei, dass die Mikrofone sehr vorsichtig bespielt werden müssen, da es sonst sehr schnell zu unschönen, lauten Geräuschen, also Übersteuerungen und Verzerrungen, kommt.

Abb. 1.1 Synthesizer auf einem Holzbrettchen

Abb. 1.1 Synthesizer auf einem Holzbrettchen

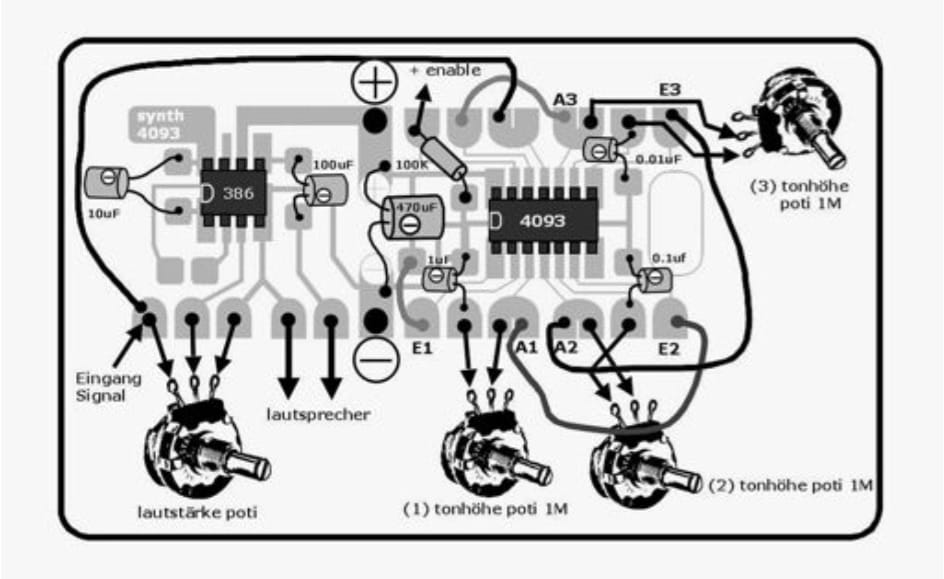

Abb. 1.2 Schalt- und Bestückungsplan des Synthesizers

Abb. 1.2 Schalt- und Bestückungsplan des Synthesizers

Im weiteren Verlauf wird nun der eigentliche Synthesizer zusammengelötet. Dabei erkläre ich die Funktionen und grundlegenden Eigenschaften der verwendeten elektronischen Bauteile: Ein Widerstand begrenzt den Strom, ein Transistor schaltet ihn, eine Diode sperrt ihn, und ein Kondensator kann ihn laden. Das sind dann die wichtigsten Bauteile, die sich überhaupt in allen elektronischen Geräten (Computern, Handys, Waschmaschinen…) wiederfinden. Nachdem alle Synthesizer fertig aufgebaut und getestet sind, werden sie auf ein kleines Holzbrettchen aufgeklebt. Die Regler werden mit Holzknöpfen versehen und entsprechend ihrer Funktion beschriftet.

Abb. 1.3 Schüler experimentieren mit den Piezomikrofonen

Abb. 1.3 Schüler experimentieren mit den Piezomikrofonen

Danach werden die Funktionen der Synthesizer besprochen und demonstriert. Jedes Gerät hat zwei Stimmen (Oszillatoren), die einzeln oder auch zusammen gehört werden können. Zudem hat jeder Oszillator einen eigenen Steuereingang, mit dem er ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Stimmen sind dabei in einer Kaskade angeordnet, d. h. Oszillator 1 kann Oszillator 2 über dessen Steuereingang schalten. Die Oszillatoren können sich somit gegenseitig triggern. Simple Modulationen und Rhythmen lassen sich so spielen.

Einigen Kinder fällt es anfangs schwer, die komplexen Funktionsweisen zu begreifen, aber nach ein paar kleinen Aufgaben und etwas Spielzeit sind alle Kinder in der Bedienung ihres Instrumentes sicher. Wir führen gemeinsam kleine Klangexperimente durch: Einige Synthesizer werden auf eine feste Frequenz eingestellt und dann leicht verstimmt. Die geringen Frequenzunterschiede sind als „Schwebung“ zu vernehmen. Weiterhin haben wir versucht, die obere Hörschwelle zu ermitteln: Die Synthesizer werden zuerst auf die höchste Frequenz (ca. 40 KHz) eingestellt und dann langsam abwärts geregelt, bis gerade noch ein hoher Pfeifton vernommen werden kann. Wir messen diesen Ton mit einem Oszilloskop und haben so unsere Hörschwelle bei ca. 16 KHz bestimmt. Da die Tonhöhe der Synthesizer nicht mittels einer gestimmten Tastatur, sondern mit Drehknöpfen variiert wird, lassen sich definierte Tonabfolgen nicht spielen. Um auch einfache Melodien spielen zu können, wird ein Regler durch Anschlussklemmen ersetzt. Mithilfe der Klemmen kann man nun verschiedene Widerstände anschliessen, wobei ein geringer Widerstand einen hohen Ton und ein hoher Widerstand einen tiefen Ton ergibt.

Ein kleiner Versuch verdeutlicht dies. Wir halten die Klemmen in ein mit Wasser gefülltes Glas und hören einen tiefen Ton. Wird nun langsam Salz eingestreut, nimmt der Widerstand des Wassers ab, und der Ton wird entsprechend immer höher.

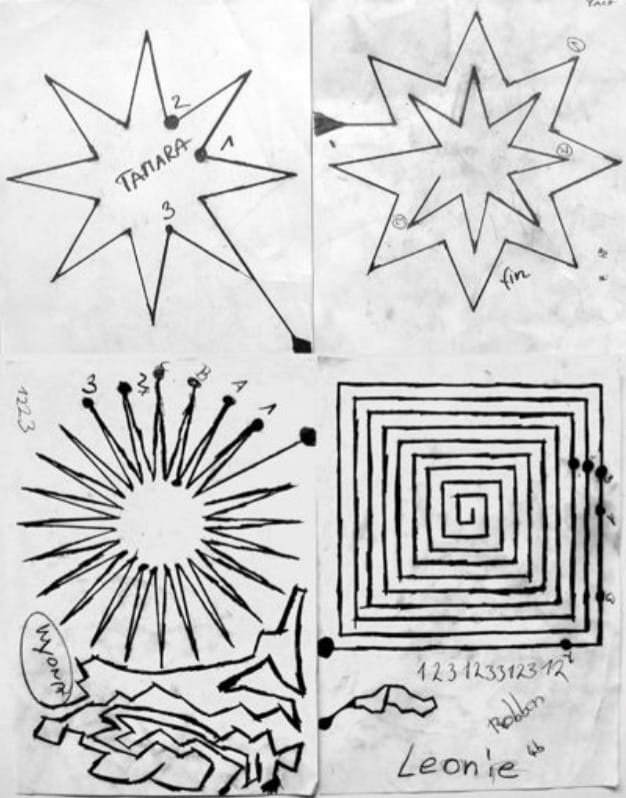

Danach folgen Versuche mit Grafit-Zeichnungen. Grafit leitet den Strom in Abhängigkeit von seiner Dicke und Länge. Ein kurzer, dicker Strich leitet gut, ein langer, dünner Strich leitet schlecht. Entsprechend ändert sich die Tonhöhe. Die Kinder fertigen einfache geometrische Grafit-Zeichnungen (mehrzackige Sterne, verschachtelte Dreiecke, Labyrinthe usw.) an. Auf diesen werden dann harmonisch klingende Töne gesucht. Die entsprechenden Strichabschnitte werden markiert und durchnummeriert. Nun müssen Tonfolge, Tonlänge, das Metrum und zuletzt die Anzahl der Wiederholungen festgelegt werden. Die Notation wird neben der Zeichnung senkrecht in Rechenkästchen eingetragen. Durch die festgelegte Abfolge können nun kleine Melodien wiederholt gespielt werden. Die Kinder spielen zuerst kleine Stücke hintereinander. In Zweiergruppen gelingt auch das gemeinsame Zusammenspiel, wobei es dabei den meisten Kinder etwas schwer fällt, den Takt zu halten.

Abb. 1.4 Grafit-Zeichnungen mit nummerierten Markierungen

Abb. 1.4 Grafit-Zeichnungen mit nummerierten Markierungen

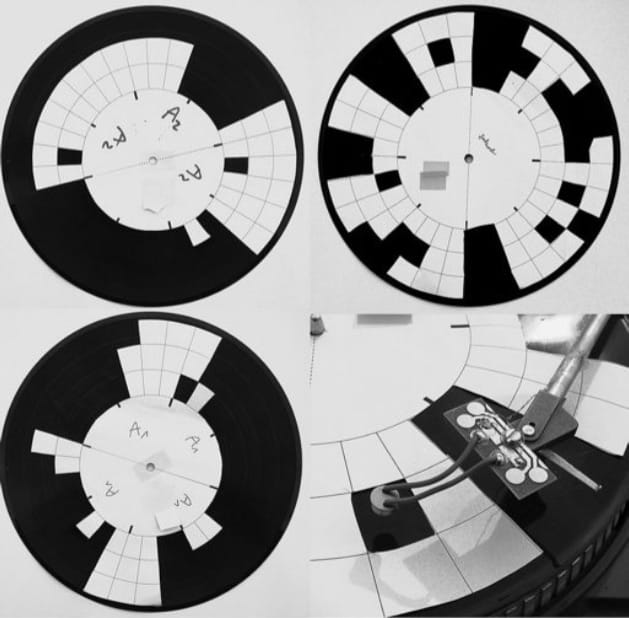

Eine wichtige Rolle bei der elektronischen Musik übernimmt die Automation, die Übermittlung einer Partitur an einen Tonerzeuger mithilfe eines Sequenzers. Wir haben einen Plattenspieler zu einem solchen Sequenzer umfunktioniert, indem wir den Tonabnehmer durch einen Fotowiderstand ersetzen. Fällt Licht auf diesen, fließt ein Strom, und der Synthesizer wird über seinen Steuereingang eingeschaltet. Nun können automatisierte rhythmische Loops und sich wiederholende Beats gespielt werden. Die Kinder haben vorbereitete plattengrosse Papierschablonen zusammengeklebt und dann mit dem Cutter einzelne Segmente ausgeschnitten. Die Schablonen werden auf alte Schallplatten aufgeklebt. Legt man diese auf den Plattenteller, entstehen unter Rotation Hell-Dunkel-Wechsel, die von dem Fotowiderstand erkannt und dann von dem Synthesizer in analoge Tonfolgen übersetzt werden. Jede Schablone verfügt über 3 Spuren, wobei jede Spur in Abhängigkeit von der Tonarmposition einzeln detektiert werden kann. Wir haben eine grosse Vielzahl von Schablonen angefertigt und diese mithilfe von insgesamt drei modifizierten Plattenspielern abgehört und dabei die rhythmisch interessantesten Loops ausgewählt.

Abb 1.5 Verschiedene Papierschablonen auf Schallplatten, Fotosensor am Plattenspieler

Abb 1.5 Verschiedene Papierschablonen auf Schallplatten, Fotosensor am Plattenspieler

Weitere Spieltechniken und Vorbereitung des Abschlusskonzertes

Die Kinder zeichnen weitere Grafit-Vorlagen, und in Zweierteams entstehen neue Miniaturen. Einige Melodien und Tonabfolgen werden zu kompliziert angelegt und sind im Zusammenspiel nur schwer aufzuführen. Ich gebe konkrete Spielanweisungen, und wir entscheiden, dass die Miniaturen aus maximal fünf unterschiedlichen Tönen bestehen dürfen und mindestens dreimal wiederholt werden müssen. Wir machen Aufnahmen mit dem HD Rekorder, hören sie uns gemeinsam an und versuchen so die Stücke zu optimieren.

Auch mit den Plattenspielern wird weiter experimentiert. Wir schliessen 2 Synthesizer an einen Plattenspieler an. Einer wird „tief“, der andere „hoch“ gestimmt. Die Kinder verändern die Tonhöhe an den getakteten Synthesizern. Komplexe Rhythmen und Klangeffekte entstehen. Weitere Spieltechniken werden entdeckt: Ein Fotowiderstand wird während des Spiels mit einer Taschenlampe angestrahlt oder mit der Hand abgeschattet. Als Folge wird der Beat durch einen Dauerton oder durch Stille unterbrochen. Somit können Breaks erzeugt werden. Zusätzlich werden auch die Geschwindigkeiten der Plattenspieler zueinander verändert, die unterschiedlichen Rhythmen verschieben und synchronisieren sich im langsamen Wechsel.

Für die Proben des Konzertauftrittes bilden wir 3 Gruppen zu je 4 Kindern. Ein Kind bedient den Plattenspieler, der zwei Synthesizer ansteuert. Zwei Kinder bedienen je einen Synthesizer, und ein Kind spielt mit dem Kontaktmikrofon. In diesen Teams werden kleine dreiminütige Miniaturen einstudiert. Wir spielen immer zwei Durchgänge. Bei den zuhörenden und wartenden Kindern fällt immer wieder die Konzentration ab. Um dies zu verhindern, machen wir zwischendurch weitere kleine Experimente. So basteln wir z.B. primitive einsaitige Gitarren, PET Flaschentröten und Dosen-Knacker und bestücken diese anschliessend mit Piezos. Nachdem wir die Miniaturen fertig einstudiert haben, überlegen wir eine einfache Dramaturgie und legen gemeinsam den Konzertablauf fest. Der Ablauf wird mehrmals geprobt, und wir machen erneut Tonaufnahmen. Einzelne Passagen und besonders die Übergänge werden korrigiert und optimiert.

Konzert Alte Feuerwache

Der Workshop findet mit einem kleinen Konzert in der alten Feuerwache seinen Abschluss. Die Präsentation gelingt, wenn einige Schüler auch recht nervös und zeitweise unkonzentriert sind. Es wäre sicher von Vorteil gewesen, nicht ein zusammenhängendes Musikstück zu präsentieren, sondern in 3 Gruppen jeweils drei einzelne Stücke zu spielen. Dies hätte mehr Konzentration gefordert und auch die Wartezeiten zwischen den jeweiligen Einsätzen verkürzt.

veröffentlicht von: Offene Jazz Haus Schule, Rainer Linke

©2019: Offene Jazz Haus Schule, Ralf Schreiber

Lektorat: radiX editorial köln

gefördert von: